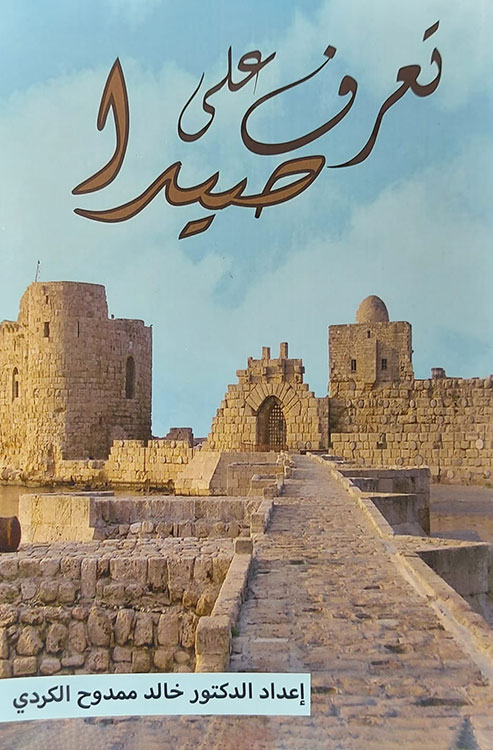

نبذة تاريخية عن مدينة صيدا

مقدمة كتاب: تعرّف على صيدا

لأنها مدينتي ومسقط رأسي، ولأنها تستحق...

ولأنه واجب على كل صيداوي محبٍّ ومخلصٍ لمدينته أن يقدّم ما يستطيع لهذه المدينة العريقة الطيبة، والتي قدّمت للوطن الكثير الكثير عبر التاريخ وصولاً إلى يومنا هذا...

فإنني رأيت أن يتم إصدار هذا الكتيب المتواضع، لكي يتعرّف أبناء صيدا وزائر هذه المدينة على تاريخها المجيد العريق، وعلى أهم وأبرز معالمها التاريخية والأثرية والسياحية، مع شرح وافٍ عنها.

إن مدينة صيدا تذخر بمواقع تاريخية وأثرية هامة تُظهر تاريخها المجيد، ولقد كتب عدد من الكتّاب والمؤرخين الصيداويين عن هذه المعالم، ويستطيع الباحث الذي يرغب بتفاصيل وافية الرجوع إلى تلك المراجع العلمية التي ورد ذكرها في الصفحة الأخيرة من الكتيب.

الشكر لبلدية صيدا بشخص رئيسها المهندس محمد السعودي على موافقته على أن تقوم البلدية بطباعة هذا الكتيب

باللغتين العربية والإنكليزية، لكي يكون بمتناول أبناء المدينة وزوارها لكي يتعرفوا على تاريخ ومعالم صيدا العريقة.

الأستاذ الدكتور خالد ممدوح الكردي

دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

(1) نبذة تاريخية عن مدينة صيدا

صيدا مدينة لبنانية تقع عند المدخل الشمالي لمحافظة لبنان الجنوبي وتشكل مركزاً لها. إنَّها تنبسط على رأس ممتد في البحر الأبيض المتوسط الشرقي على خط عرض 35.33 وخط طول 35.23، على شكل مثلث قاعدته إلى الداخل ورأسه شبه جزيرة داخل في البحر، تبعد عن بيروت 40 كيلومترأ جنوباً، وعن صور 40 كيلومتراً شمالاً. تقوم المدينة في سهل ساحلي شديد الخصوبة وافر المياه، لكنه ضيق ينحصر بين السفوح الغربية لجبال لبنان الجنوبية وبين البحر ، تتقدمه ثلاث جزر صغيرة تقع شمالي المدينة بنيت عليها القلعة الصليبية المعروفة بقلعة البحر منذ عام 1227م. (625 هجرية)، وإلى الشمال الغربي من هذه الجزيرة جزيرة أخرى تسمى «جزيرة صيدا- الزيرة». وتبلغ مساحة المدينة القديمة حوالي سبعة كيلومترات مربعة.

التسمية

تختلف الروايات في تحديد منشأ اسم المدينة، وتعزوه إلى أسباب ومصادر شتى، تتفاوت بين الفينيقية واللاتينية والعربية، إلا أن الرأي الذي يحوز الإجماع والذي ورد في عدة مراجع متباينة الأصل والزمن، هو أن الاسم مأخوذ عن مؤسس المدينة وبانيها «صيدون» أو «صيدونيوس»، ابن كنعان البكر، كما يقول المؤرخ الفرنسي جاك نانتي ، أو كما يشير المؤرخ يوسغوس. ويؤكد الشيخ أحمد عارف الزين في مؤلفه «تاريخ صيدا» فيقول: ”إن صيدا من أقدم مدن العالم، واسمها مأخوذ من بكر كنعان حفيد نوح، وكان ذلك سنة 2218 ق.م. أو قبل ذلك ". ولقد ورد اسم صيدا في الكتاب المقدس مرات عديدة، وفيه يظهر أنَّها كانت مدينة هامة. وقد دعاها «يوشع بن نون» صيدون العظيمة. كما ورد في قصائد «هوميروس» أن الصيدونيين كانوا مشهورين في حرب «طروادة». ولقد ذكرت في غير موضع من كتب العهد القديم، ففي أسفار التكوين ويشوع والقضاة وصموئيل والأملاك وأشعيا وحزقيال وزكريا، نرى اسمها مكرراً تارة صيدون وطوراً صيدون العظيمة.

صيدا والتاريخ

في التاريخ القديم

صيدا من أقدم مدن العالم، أسسها الكنعانيون حوالي (سنة 2800 ق.م.)، وهم شعوب ساميّة عرفوا بالكنعانيين، قدموا حوالي سنة 3000 ق.م من الجزيرة العربية، واستوطنوا الشاطئ اللبناني والمناطق الغربية من البلاد السورية والمناطق الجنوبية، أي فلسطين . وقد أطلق الإغريق عليهم تسمية «الفينيقيين». ويقول المؤرخ الفرنسي جاك نانتي ”إن أول مدينة أسسها الفينيقيون هي مدينة صيدا حوالي سنة 2800 ق.م.، ثم بنيت مدينة جبيل، فأرواد، فطرابلس“. وقد احتفظت مملكة صيدون بزعامتها على المدن الفينيقية منذ تأسيسها. وقد ذكر المؤرخ يوسيغوس أن حدود مملكة صيدون من الشمال نَهر الدامور، ومن الجنوب جبل الكرمل، ومن الشرق منحدرات الجبال، إلى أن استقلت الممالك التي انسلخت عنها، فضاقت حدودها وبرزت مدينة صور، التي كانت تنافسها على مدينة صرفت (الصرفند) الفاصلة بين المدينتين، فإنَّها كانت تخضع وقتاً لهذه وآخر لتلك.

بين 1900-1225ق.م.

كانت مملكة صيدون تقع بين المصريين من الجنوب الغربي، والكلدان من الشمال والجنوب الشرقي. وقد بلغت أوج ازدهارها وتوسعها في هذه الفترة، حيث توجه بحارتُها شطر الحوض الشرقي للمتوسط، فنَزلوا بحر إيجه والأرخبيل، واستعمروا جزر سيكلاد، وسبوراد، وجزيرة كريت. ووصلوا بلاد اليونان وأسسوا مستعمرة تيبه . ولقد وقعت تحت سيطرة تحوتمس الثالث - فرعون مصر- في أواسط القرن الخامس عشر ق.م. ولكنها ما لبثت أن أزاحت عنها كابوس الاحتلال في عهد ملكها (زمريدا) مخلصة معها صور سنة 1354ق.م.

وقعت صيدون للمرة الثانية تحت الحكم المصري خلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وبدأت تظهر ملامح تفكك المدن الدويلات، وراحت كل مدينة تسعى وراء نجاح تجارتِها وزيادة أرباحها، ولو على حساب باقي المدن وهلاكها، بالإضافة إلى دفعها الجزية لمصر. وبدأت صيدون تفقد مستعمراتِها في حوض البحر المتوسط الشرقي بعد مزاحمة البلاسج، وأدت الغارات المتتالية عليها إلى نزوح الكثير من سكانِها . وكانت نِهاية عظمة صيدون على يد «الفلسطو»، الذين وفدوا من كريت وجزر بحر الروم في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، فبعد أن استتب لهم الوضع في غزة وجهاتِها في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، سطوا على الصيدونيين ونكلوا بِهم وسيَّروا أسطولهم إلى صيدا، فدمروا أسطولها وأحرقوا المدينة .

الفترة ما بين 1200-900 ق.م

شهدت صيدون في القرون الثلاثة هذه، فترة سلام واستقرار قصيرة، ونعمت بحكم مستقل، كما شهدت المدن الفينيقية محاولات للوحدة في ما بينها، إلا أنَّها كانت وقتية وأشبه ما تكون باتحاد فيدرالي يوحد السياسة تحت قيادة مدينة واحدة. وقد كانت صيدون، في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، المدينة التي ترأس اتحاداً فدرالياً للمدن المستقلة، في حين كانت هذه المدن الدويلات، في معظم مراحل تاريخها، مدناً مسالمة لا تَهتم بالنواحي العسكرية بقدر ما كانت تَهتم بتوسيع تجارتِها وإنماء الفنون وتعزيز الدين.

قام الملاحون الفينيقيون باكتشاف طرق بحرية خاصة بِهم تؤدي بِهم إلى الموانئ المصرية وشمال أفريقيا، وصولاً إلى إسبانيا، حيث نقلوا وتاجروا بمختلف أنواع البضائع، كما اشتهرت صيدون بصناعة الأسلحة وحلي العاج، وزراعة الكرمة واستخراج الخمر. وصنعوا آلات الحراثة. وبرعوا في هندسة البناء، فهم أول من عنوا بتبليط الشوارع. وكذلك برعوا بصناعة السفن والأواني الخزفية والزجاج، ونقلوها إلى اليونان، كما تفوقوا بصناعة الحفر والنقش والصناعات المعدنية، بالإضافة إلى شهرتِهم الواسعة باستخراج الصباغ الأرجواني من صدف «الموركس» في أوائل الألف الثاني قبل الميلاد، واستخدموا هذا الصباغ في صباغة الحرير والقطن والصوف الناعم.

كان الصيدونيون وسطاء التجارة والصناعة، كما كانوا وسطاء في حقل الفكر والفن والدين، إذ إنَّهم كانوا أول شعب استعمل حروفاً هجائية صرفة في الكتابة، فإنَّهم نقلوا الحروف ونشروها في العالم. هذا ما تؤكده روايات مؤرخي اليونان من أنَّهم عرفوا الهجائية عن طريق الصيدونيين الذين جاؤوا إلى بلاد اليونان حوالي سنة 1580ق.م..

وكان لكل مدينة إلهها الخاص بِها، وكان للصيدونيين إلههم أشمون، الذي يقع معبده على ضفة الأولي شمالي المدينة، وكان يقرن بالإله الإغريقي «اسكلابيوس» إله الشفاء، ورمزه حيتان ملتفتان حول عصا. وقد تسمى بعض الملوك الصيدونيين فيما بعد باسم الإله أشمون، ومنهم أشمون عازار. فإذاً، بعد فترة العظمة والسؤود، عملت المنافسة التجارية الإغريقية من جهة، وفقدان استقلال المدن الفينيقية نتيجة للغزو الأشوري من جهة أخرى، إلى بداية تقلص حضارة صيدون في حوض البحر المتوسط.

مرحلة النكبات

لم تلبث النكبات أن توالت على صيدون من منتصف القرن التاسع قبل الميلاد، حيث خضعت للأشوريين على يد أشور ناصربال (883-859 ق.م)، وفرض عليها وعلى المدن الفينيقية الجزية سنة 842 ق.م. وعندما ثارت صيدون في عهد ملكها «عبد ملكوت» وأعلنت استقلالها سنة 676ق.م. عن الأشوريين، سارع ملكهم أسرحدون إليها وافتتحها عنوة، وخرَّبَها وهدمها، ورمى بحجارة سورها إلى البحر وقتل ملكها وقطع رأسه . وأحرق المدينة ودمرها وأباحها لجنوده، أما من نجا من أهلها، فقد نقله أسرحدون إلى بلاده، وأحل محلهم أقواماً من الخليج الفارسي ومن شرق الأمبراطورية الأشورية، وأمر ببناء مدينة جديدة في موضع صيدون سماها كار أسرحدون . وتعرضت صيدون مرة أخرى للاستسلام لنبوخذنصر (604-561ق.م)، بعد أن مات عدد كبير من أهلها بسبب الحصار والجوع والوباء. وفي سنة 526 ق.م.، دخلت صيدون تحت الحكم الفارسي، وكان نصيبها من تقسيم داريوس الأول الفارسي (521-485 ق.م) مملكته الواسعة إلى عشرين إيالة، أن كانت صيدون عاصمة الإيالة الخامسة، التي تشمل لبنان وسوريا وفلسطين وقبرص ، وبنى الفرس فيها قصراً فخماً ليكون مقراً لحاكم الإيالة وقصراً لاستضافة الملك عند قدومه بزيارتِها، وأنشأوا فيها حديقة ملوكية للنُّزهة والترفيه..

ولقد حافظت صيدون خلال قرنيين على علاقات جيدة مع الفرس، وخاضت معهم معارك بحرية عدة، ونعمت صيدون بازدهار اقتصادي وعمراني، ولكن في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد (350ق.م)، ثارت صيدون على حكم الفرس، بعد أن سئم أهلها من زيادة الضرائب عليهم، فقاموا بالثورة عليهم، وقطعوا أشجار الحديقة الملوكية، وأحرقوا مخازن العشب اليابس المخصص لخيول الفرس . ولكن لم يستطع جيش صيدون المكون من المرتزقة، وأسطولها المؤلف من مائة سفينة، من الوقوف بوجه الفرس، الذين قدموا على رأس جيش قوامه مائتا ألف راجل، وثلاثون ألف فارس، وثلاثمائة مركب حربي وخمسمائة مركب تجاري. عندها قام الصيدونيون بإحراق جميع مراكبهم في الميناء، وأغلقوا بيوتَهم وأشعلوا فيها النيران، واستسلموا للموت حرقاً. ويقال إن أكثر من أربعين ألفاً هلكوا في هذا الحريق. وهكذا تحولت صيدون إلى كومة من رماد سنة (350ق.م.) على يد أرتحششتا، وهي المرة الثالثة التي تزول فيها من الوجود زوالاً يكاد يكون كاملاً.

صيدون تحاول النهوض من جديد

أعاد الإسكندر إلى صيدا بعضاً من ماضيها بتتويج أحد أفراد العائلة المالكة، ويدعى «عبدالأومنس Abdalominus» ملكاً عليها . حيث احتلت صيدا في العهد البطليموسي (286-198ق.م) مركزاً أولياً في المنطقة على مسرح الحياة السياسية، فصكت النقود باسمها، واختارت ملوكها من أبنائها، وكانوا يسمون بِـ (تبنيت) أو (أشمون عزر)، وسنة (280ق.م.) توسعت صيدا بضمها صور ويافا، فضلاً عن إنشائها مستعمرة في عهد الأسرة البطليموسية والسلوقية في جنوب فلسطين تعرف بمريسة، وذلك عام (150ق.م.)، وأقامت جاليات صيداوية في شكيم (نابلس) . وكان الصيداوي يتكلم لغتين؛ السامية الكنعانية في بيته، والإغريقية في الأوساط الفكرية والعلمية. وقد ظلت اللغة الفينيقية -أي الكنعانية- اللغة الرسمية حتى القرن الأول قبل الميلاد.

صيدا في العصر الروماني

بالرغم من أن الرومان أبقوا على الحقوق والامتيازات التي كانت تتمتع فيها صيدون، إلا أنه لم يتح لها القيام بدور سياسي هام إلى أن جاء الصليبيون. ولم يعد ملك صيدا ملكاً بل أصبح والياً حاكما أو قاضيا عام 36 ق.م عندما وهب مارك أنطوني الملكة كيلوباطرة البقاع وجميع مدن الساحل من النهر الكبير إلى حدود مصر استثنى من ذلك مدينتا صيدا وصور لأنه كان يعلم أنَّهما مدينتان حرتان منذ تأسيسهما“. وتجدر الإشارة إلى أن الصيداويين اتخذوا العام 111 ق.م نقطة يؤرخون بِها الأحداث، أي إن عام 111 ق.م. في تاريخ صيدا أصبح السنة الأولى.

صيدا والمسيحية

من الثابت أن المسيح عليه السلام قد زار صيدا، فقد جاء في الإصحاح الخامس عشر من«إنجيل متى»: ثم خرج من هناك وانصرف إلى نواحي صور وصيداء، وكذلك ورد في الإصحاح السابع من«إنجيل متى»، والإصحاح السادس من «إنجيل لوقا»، وفي الإصحاح العاشر من «إنجيل لوقا» ورد مدح لصيداء، وفيه نعلم أن بعض الصيداويين آنئذ دانوا بدين النصرانية . ويذكر المؤرخ منير الخوري، أن الديانة المسيحية انتشرت بسرعة في صيدا وجوارها، حتى أصبحت في أوائل القرن الرابع المسيحي مقر أسقفية.

التاريخ الوسيط

في العهد البيزنطي، قام العرب من قبائل «تنوخ» و «لخم» البدوية الضاربة في شبه الجزيرة العربية بالهبوط إلى سوريا في القرون الأولى للميلاد، على أثر انْهيار سد مأرب، وأقاموا في بلاد الشام الجنوبية منتشرين شرقاً في الصحراء السورية، وغرباً إلى مشارف البحر، وأنشأوا دولة عظيمة الشأن قاعدتُها «بصرى اسكي شام»، فاستمالهم البيزنطيون، وفعل الرومانيون فعلهم، مما جعلهم يقفون، ولفترة طويلة، سداً منيعاً في وجه المناذرة، الذين كانوا من وقت إلى آخر يقلقون الأمن على تخوم الأمبراطورية البيزنطية. وفي تلك الفترة تمكن الصيداويون من التغلغل في أسواق أوروبا التجارية، وأسسوا جاليات ناهضة في كثير من مدن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، ونشطت لديهم الصناعة، كما حصل في بقية المناطق بعد إدخال تربية دودة الحرير إلى البلاد، وذلك في أواسط القرن السادس.

صيدا والفتح العربي الإسلامي

كانت العربية تتأصل في سوريا بوجهيها الساحلي والداخلي، وذلك بواسطة نفوذ الغساسنة في الشام وحوران ولبنان الجنوبي، وعلى أثر تدفق القبائل من جزيرة العرب، مما جعلها - إضافة إلى أوضاعها الأخرى- مؤهلة لتلقّي الحدث التاريخي، وهو الفتح العربي الإسلامي لها. ويقول ابن الأثير وجاك نانتي وجورج يني: ”لما استخلف أبو عبيدة بن الجراح يزيد بن أبي سفيان على دمشق، فسار يزيد إلى مدينة صيدا وجبيل وبيروت سنة 637م ، وهي سواحل دمشق وعلى مقدمته أخوه معاوية، ففتحها فتحاً يسيراً، وأجلى كثيراً من أهلها، وتولى فتح عرقة أخوه معاوية بنفسه في ولاية يزيد، وفتحت مدينة صور سنة 638م. لكن الروم ما لبثوا أن عادوا إلى بعض الثغور، ومنها صيدا فتغلبوا عليها في آخر خلافة «عمر» وأول خلافة «عثمان» (643م)، إلا أن «معاوية» قصدها ثانية وفتحها ورممها وشحنها بالمقاتلين. وعمد إلى إنشاء الأساطيل الحربية في مينائها وميناء صور، حتى توفر لهم أسطول من 1700 سفينة. ويقال إن معاوية أجلى العديد من السكان المحليين عن صيدا، واستبدلهم بآخرين أحضرهم من قبائل العراق الكردية وبدو الشام السنيين ليضمن ولاءاً أقوى له. وهكذا أصبحت الديانة في صيدا موزعة على طوائف ومذاهب وشيع متعددة؛ المسلمون بمذهبيهم السني والشيعي، والمسيحيون، واليهود.

وعاشت المدينة عهود الدولة المركزية الأموية والعباسية، وعهود الدول الإقليمية بعيد انحطاط الدولة العباسية، كالدولة الطولونية، والأخشيدية، والحمدانية، والدولة الفاطمية. كما عاشت تعدد البدع والنحل والأحزاب الدينية؛ من إسماعيلية وزيدية وعلوية وشيعة وقرامطة، حتى إذا جاءت الحروب الصليبية سقطت البلاد -ومن ضمنها صيدا- تحت سيطرة الصليبيين بقيادة الملك بغدوين "بلدوين" الذي احتلها عام0 111 م بعد حصار دام أربعين يوماً وذبحوا وانتهى الحصار الذي شارك فيه ملك النروج "سيجور" الذي كان قد قدم الى الاراضي المقدسة بقصد الحج والزيارة على متن اسطول ضخم. ولما انتصر صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين ضد الصليبيين عام 1187 م ، استرجع مدناً عدة ومن بينها صيدا، ولكن الصليبيين عادوا واحتلوها من جديد عام 1198م وظلت تحت سيطرتهم حتى طردهم منها السلطان المملوكي " الاشرف خليل " (1290-1293). حيث دخلها المسلمون يوم السبت في 14 تموز 1291 الموافق 15 رجب 690 هجرية بقيادة الامير علي الدين سنجر الشجاعي وأصبحت صيدا وبقية المناطق السورية خاضعة لسيطرة المماليك التي استمرت مئتين وخمس وعشرين سنة، كما أنها خضعت أيضاً لحكم الأمراء التنوخيين أحفاد «بني بحتر»، العرب الذين قدموا في النصف الثاني من القرن الحادي عشر. وتجدر الإشارة الى تعرض صيدا لهجمات وغارات صليبية ( من القبارصة والجنوية) طوال فترة القرنين الرابع والخامس عشر الميلاديين ، فكان أهالي المدينة يستميتون بالتصدي لتلك الغارات والدفاع عن مدينتهم ، وكان يأتيهم المدد العاجل من دمشق ومن صفد عند كل غارة من تلك الغارات التي كانت تهدف الى السلب والغنائم وليس احتلال المدينة.

صيدا والحكم العثماني

العثمانيون هم أتراك مسلمون من المذهب السني، انتصروا على المماليك في معركة «مرج دابق» عام 1516، ثم دخل الجيش العثماني مدينة حلب، ومن ثم دمشق، التي استسلم حاكمها للسلطان العثماني سليم الأول . وفي 12 تشرين الأول 1516م. وصل إلى دمشق وفد يضم عدداً من الأمراء اللبنانيين لمقابلة السلطان وإعلان خضوعهم له، وتكلم باسمهم الأمير «فخر الدين المعني الأول»، حيث لقي خطابه قبولاً من السلطان، فثبته على رأس أمراء الجبل اللبناني. وتشير المصادر التاريخية الى أن المدن الساحلية اللبنانية دخلها العثمانيون دون أية مقاومة، وتجدر الإشارة إلى أن السلطان سليم تابع زحفه نحو القاهرة فأحتلها في 22 كانون الثاني 1517م، مجهزاً على «طومان باي» آخر سلاطين المماليك، وقابضاً على الخليفة العباسي "المتوكل" الذي أجبره على التنازل عن الخلافة له، وهكذا انتقلت الخلافة الدينية الإسلامية إلى العثمانيين، وظلت في أيديهم حتى عهد «كمال أتاتورك» سنة 1924م. وأصبحت المنطقة العربية برمتها تحت الحكم العثماني. وقسمت البلاد السورية إلى ثلاث ولايات أُنيط حكمها بولاة عثمانيين، وهي:

ولاية دمشق، ويتبعها سناجق دمشق وبيروت وصفد وغزة ونابلس والقدس الشريف وتدمر.

ولاية حلب، وتشمل مدينة حلب وكل سورية الشمالية.

ولاية طرابلس،وتضم مدينة طرابلس وسناجق حمص وحماة وجبلة.

أصبحت صيدا جزء من السلطنة العثمانية ، وبذلك انتمت صيدا إلى تقسيم إداري جديد، لكنه ظل يربطها بالعمق السوري، كما كانت حالها لفترات متفاوتة من التاريخ طويلة. لكن مجدها غاب عنها ليعود إليها من جديد في عهد ”فخر الدين المعني الكبير (الثاني) الذي جعلها عاصمة لإمارته، فازدحمت السفن في مينائها وكثر التجار الأجانب في خاناتها وتقدمت صناعتها وشهدت حركة عمرانية نشطة، وطالما حكم المعنيون مدينتي بيروت وصيدا، واختاروا أحداهما عاصمة لهم، مع أنَّهما لم تكونا تماماً جزءاً من الإمارة اللبنانية .

في سنة 1660 أصبحت صيدا ولاية عثمانية ومركزاً لها وكانت تشمل معظم الساحل اللبناني والسوري وجزء من الساحل الفلسطيني وتعاقب عليها عدة ولاة، حتى جاء أحمد باشا الجزار فنقل مركزه من صيدا الى عكا.

في سنة 1831 احتلها إبراهيم باشا المصري، وعيّن عليها متسلماً يتبع الحاكم العام في دمشق، وفي سنة 1840 ضربها الأسطول الأجنبي فاضطرت حاميتها المصرية للانسحاب منها.

بعد خروج المصريين منها أصبحت تابعة لولاية دمشق، وظلت كذلك حتى سنة 1888 عندما أنشئت ولاية بيروت، فأصبحت صيدا تابعة لها ، يحكمها قائمقام وبقيت كذلك حتى خروج الأتراك منها سنة 1918 خلال الحرب العالمية الأولى.

شاركت صيدا في النضال العربي ضد الحكم التركي وقدمت عدداً من أبنائها شهداء في سبيل الحرية في 6 أيار 1916، وعند مجيء الفرنسيين وإعلان الانتداب الفرنسي على لبنان وسوريا والانتداب البريطاني على فلسطين والعراق بموجب اتفاقية سايكس - بيكو سنة 1916، رفضت صيدا الخضوع للمحتل الأجنبي وقاومته .

بعد إعلان دولة لبنان الكبير من قبل" الجنرال غورو " سنة 1920( حيث تم سلخه عن سوريا) ، أصبحت مدينة صيدا تحت مسمى جديد " لواء لبنان الجنوبي" وفي عهد الجمهورية دعيت "محافظة لبنان الجنوبي " حيث لا تزال حتى اليوم عاصمة الجنوب.

(2) أحداث وتواريخ هامة في ذاكرة المدينة